親知らずがない人の特徴は?治療は必要?ある人との違いや問題点も紹介

親知らずが原因で痛みや腫れを繰り返す人にとって、親知らずがなかったり生えなかったりする人のことを羨ましいと思うこともあるでしょう。

そもそも、親知らずがある人とない人がいるのはなぜでしょうか?

この記事では、親知らずがない、または生えない理由や、親知らずがないことでデメリットはないのか、親知らずがあるかどうかの確認方法などを紹介します。

この先親知らずが原因で問題が起きることがあるのか心配な人は、ぜひ参考にしてください。

『親知らず』とは?

『親知らず』という言葉はよく聞きますが、そもそも親知らずとはどのようなものなのかを紹介します。

親知らずについて知ると、自分の親知らずの存在を確認するなど、問題が起こったときの早期解決のきっかけになるかもしれません。

親知らずが生えてくる時期

親知らずが生えてくる時期は永久歯のなかでも一番最後で、早くて10代後半辺り、大体20歳前後に生えてきます。

昔の人は寿命が早く、親がその歯を見ずに亡くなることが多かったことが、親知らずと呼ばれるゆえんの一つといわれています。

親知らずが生えてこない人の割合

現在の時点で公式な統計データの発表はないですが、日本人のなかで親知らずが生えない人の割合については、大体3~4人に1人といわれています。

また、親知らずが生えてくる人の割合はおおよそ4割、親知らずがない人の割合は約3割といわれているため、どのタイプであってもそれほど珍しくなく平均的といえます。

使える親知らずが生えてくる人の割合

親知らずが生えている人のなかで、まっすぐ正しく生えている人の割合は全体の約3割といわれています。

親知らずは一般的に、上下左右の一番奥に1本ずつありますが、「まっすぐ正しく生えている」というのは、この4本がすべてまっすぐ生え、正しく嚙み合うということです。

例えば右だけ上下とも生えている場合は全体の噛み合わせのバランスが崩れ、上だけ生えれば嚙み合う歯がないため下の歯肉を傷付けます。

4本がすべて生えて噛み合わせもしっかりできてはじめて「使える歯」といえるため、あと残り7割は、なんらかの問題を抱えていることになります。

親知らずは今退化の途中

人間はもう既に進化の過程としてはほぼ完成されたように思われていますが、しっぽが退化してなくなったように、じつは親知らずも退化傾向にあります。

親知らずが斜めに生えてきたり埋没したりする傾向は、弥生時代で既に珍しくない現象だったといわれているため、特に現代人に最近多く見られるというものでもありません。

親知らずの退化は生え方の他にも、親知らず自体が小さい、角が取れて丸い、奇形がでやすいなどの傾向に現れていて、そこに親知らずがない人の出現も含まれています。

親知らずは退化の途中にありますが、まだ存在していて問題を起こしてしまうのであれば、人の進化を目指すうえで、健康を守るための対処が必要です。

親知らずがない理由

親知らずが生えてくる人もいることを考えた場合、親知らずが出てこない人や、そもそもない人との差には何があるのでしょうか?

親知らずがない・生えない理由を紹介します。

生える場所が確保できない

親知らずが生えない理由で影響が大きいのが、顎の大きさが足りず、生えるスペースが確保できない場合です。

現代人は昔ほど固いものを食べる必要がないため、顎が大きく発達しなくなりました。

そのため歯が順番に生えてきても、一番最後に生える親知らずのためのスペースが残っていない場合があります。

そこに親知らずがあると、狭いスペースに無理やり生えてこようとして、斜めに生えて少しだけ頭が出たり、横向きに生えて歯茎のなかで隣の歯を押したりします。

そうなると汚れが落としにくくなったり、歯並びが悪くなったりして、さまざまな口腔内の問題を引き起こすようになります。

顎の骨に埋まったまま生えてこない

親知らずは、顎の骨に完全に埋まったままの状態で、そこから生えてこない場合があります。

視認できず、なおかつ痛みも違和感もない場合、親知らずの存在に本人もまったく気付かないことも少なくありません。

完全に埋まっていて、痛みや腫れなどの問題が起こらない親知らずについては、抜かなくてもいい場合があります。

遺伝

人間の歯は、歯茎のなかに元々ある歯が成長して出てくるのではなく、歯が生える時期がくると、歯へと成長する『歯胚(しはい)』という細胞が顎のなかで形成され、時間をかけて歯へと育ちます。

この歯胚の数は遺伝に影響をうけるため、生まれたときから親知らずの歯胚がない人は、親知らずが「生えてこない人」ではなく「親知らずがない人」となります。

人種

親知らずがない、または生えない人の特徴として「日本人である」ことが挙げられます。

日本人は西洋人などと比べると小柄ですが顎も例外ではなく、歯並びが崩れやすいほど小さめです。

現代人の歯の総数は親知らずをのぞくと28本ですが、その全部のスペースを確保するのも今の時点で既にむずかしくなってきています。

そのような中、まっすぐ生えることができない親知らずが、横や斜めに生えてしまって問題を起こすのも無理はありません。

親知らずが生えてこないことで問題が起こる場合

親知らずが生えていることで起こる問題は、虫歯のなりやすさだったり歯並びだったりとさまざまありますが、では親知らずがない・生えてこない場合はどうでしょうか?

ここでは、親知らずが生えてこないことで起こる問題について紹介します。

顎の骨と一体化していれば経過観察

親知らずがもともとない人に関しては、問題になることはありません。

もし、親知らずがあるのに生えてくることがなく、特になんの自覚症状もない場合は、経過を観察することになります。

親知らずはその全てが問題になるわけではなく、顎の骨と完全に一体化していて、なおかつトラブルになっていない場合は、基本的に積極的な治療は必要ありません。

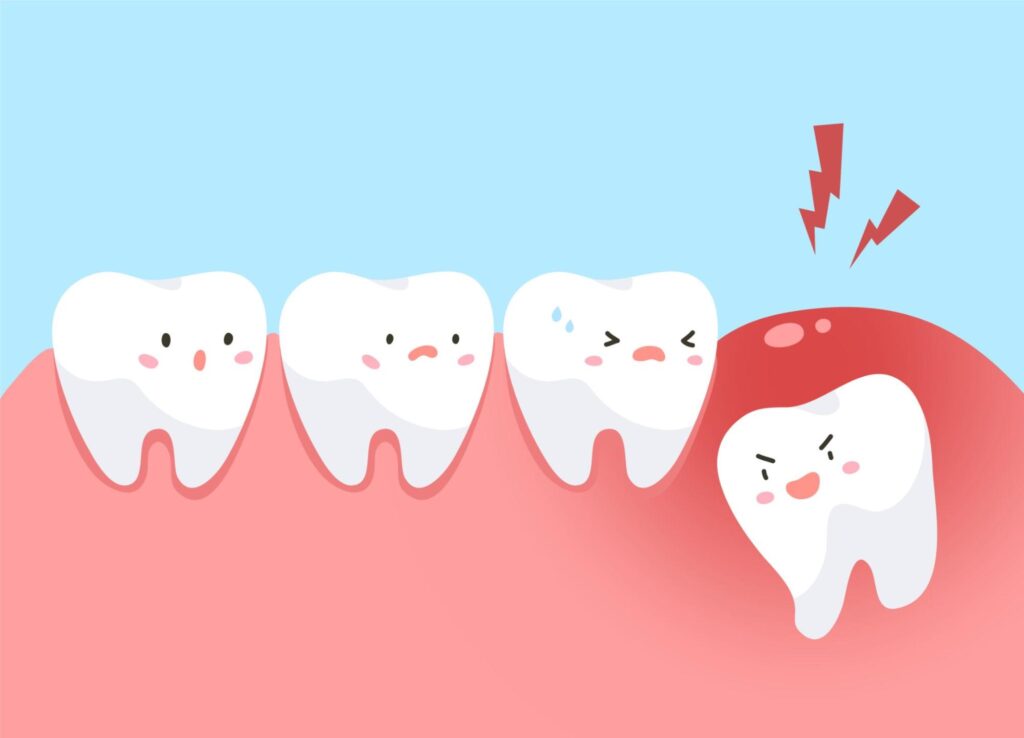

横向きに伸びて隣の歯を圧迫している場合

歯茎に埋もれて表に生えてこない親知らずの場合、隣の歯を圧迫し、歯並びを狂わせたり、隣の歯の根を吸収してしまう『歯根吸収』などを引き起こしたりする場合があります。

歯並びが悪い場合は、噛み合わせのバランスの悪さが原因で、虫歯や歯周病の原因になったり、頭痛や肩こりなどの身体の不調の原因になったりします。

歯根吸収の場合、一度吸収されて歯根が短くなってしまうと元に戻すことができないため、悪化すると手前の歯まで失ってしまう危険性があります。

歯根吸収は初期の自覚症状がないため、気が付いた際にはなんらかの対策が必要です。

一部が露出している場合

親知らずは歯の一部が露出していると、そこに食べかすなどが溜まり、虫歯や歯周病にかかる危険性が高くなります。

親知らずは一番奥に位置するため、死角で見えないところに露出しているケースが多くあります。

その場合、トラブルにつながる前に抜歯をすすめられます。

痛みや違和感がある場合

親知らずが生えていなくても、その付近に痛みや違和感が生じる場合は、埋まっている歯茎のなかで問題を起こしている可能性があります。

親知らずが引き起こす問題は、様子を見ていても治ることはありません。

症状を繰り返す、状態が悪化するなど、もっと大きなトラブルに発展する前に、早めに歯科医院に相談しましょう。

嚢胞ができている場合

埋まっている歯の表面が病的な袋状のものになり、顎の骨を溶かしてしまう『含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)』など、嚢胞ができている場合は抜歯を勧められます。

嚢胞の初期はこれといった症状がないため、自分では発見できませんが後々トラブルになる可能性が高いです。

親知らずを発見する方法

親知らずは自覚症状がないまま状態が悪くなる場合があるため、できるだけ早く発見することが大切です。

ここでは、自分ではあるかどうかがわからない親知らずを、きちんと発見するためにできることを紹介します。

定期検診

親知らずは、自覚症状の有無に関係なく、早期に発見することが重要ですが、初期は自覚症状がない場合もあります。

定期健診なら親知らずに対して早めの対応が可能になり、他の歯も見てもらえます。

歯科医院の定期健診は、3~6ヶ月に1回の頻度が効果的です。

レントゲン

生えてない親知らずが歯茎のなかでどうなっているのか、レントゲンを撮ると分かります。

しっかり埋まっていて、外側から素人が見ただけでは親知らずを判別するのはむずかしい場合があります。

レントゲンは虫歯治療のときに撮ってもらうことがありますが、なんの症状もなくレントゲンだけ撮りにいく場合、保険が適用されるかどうかは分かりません。

健診という形を取る方法もあるため、相談する際はまず電話などで問い合わせてみましょう。

まとめ

親知らずがない人・生えない人について、その理由や親知らずの見つけ方など、詳しく紹介しましたが、いかがでしたか?

親知らずがない人は問題がそもそも起こらずに済みますが、生えてこない人に関しては、まったく問題がないわけではないことが分かりました。

予防としては早めに発見することですが、そのためには歯科医院にかかる必要があります。

じつは歯科医院は、歯に異常がないとかかれないわけではなく『予防歯科』と呼ばれる、起こるかもしれない病気を防ぐ、将来の健康のために受ける治療があります。

岡崎歯科の定期健診は、健康かどうかを確認する『健診』ではなく、特定の病気がないかどうかを調べる『検診』です。

これから起こりうるかもしれないリスクを『問題提起』し解決していくため、岡崎歯科の定期健診は、親知らずを早期発見します。

親知らずの存在を自覚している人はもちろん、親知らずがあるかどうかを不安に思っている人は、岡崎歯科の定期健診について、お気軽にご相談ください。

#親知らず #親知らずがない人